以下は、大阪高裁令和5年4月27日判決(令4(ネ)745号・裁判所ウェブサイト)についての解説ブログです。本稿では、事件の背景、当事者の主張、裁判所の判断、そして本判決の意義について詳述します。なお、本記事はあくまでも公開判決文等に基づく解説であり、実務上の取扱いや個別事情については専門家への相談を推奨します。

1.はじめに

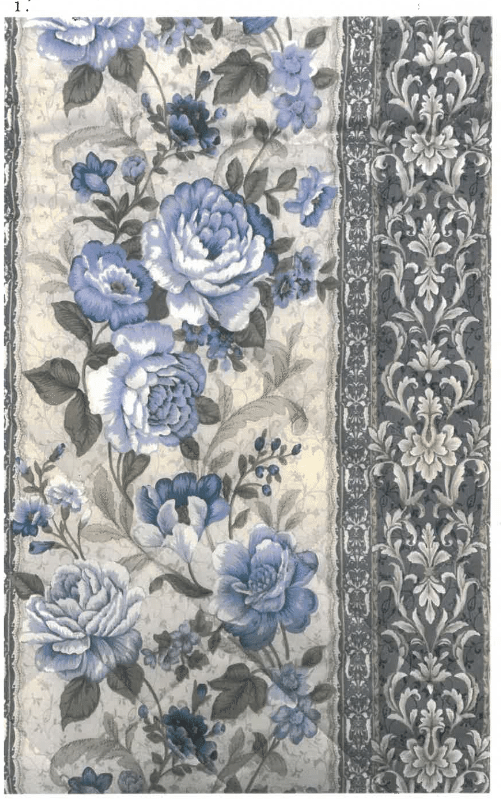

本件は、いわゆる「応用美術(applied art)」に分類される可能性のあるテキスタイルデザイン(布団の柄)が、著作権法上「美術の著作物」に該当するか否か、そしてそれを付した布団を製造・販売する行為が著作権侵害となるかが大きな争点となった事案です。控訴人(原告)はテキスタイルデザイナーから図柄データを譲り受け、それを用いた布団を製造・販売していました。一方、被控訴人ら(被告側)も同様の図柄に依拠する布団を販売したことが問題となり、著作権法に基づく差止や損害賠償が求められました。

第一審の大津地裁判決(令和4年2月22日)は、「当該デザインは著作物とはいえない」として請求を退け、それに対し控訴人が控訴しました。大阪高裁も同様に「著作物性は認められない」と判断し、控訴人の控訴を棄却したのが本判決です。本件判決は、応用美術と著作権の関係、ひいては著作権と意匠法等の保護領域の峻別を改めて示すものとして注目されます。

以下では、(1) 事案の概要と当事者の主張、(2) 主な争点、(3) 大阪高裁の判断、(4) 本判決の意義という順番で解説を試みます。

2.事案の概要

(1) 当事者関係

-

控訴人(原告):藤田株式会社

布団の製造・販売を業とする法人。テキスタイルデザイナーであるP1から「本件絵柄(バラとアラベスク調の模様)」を譲り受けたと主張。 -

被控訴人(被告):株式会社ダイユーエイト、株式会社アレンザ・ジャパン、株式会社イケヒコ・コーポレーション

-

ダイユーエイト:ホームセンターを約70店舗経営している会社

-

アレンザ:日用品などを仕入れる会社(ダイユーエイトとも取引)

-

イケヒコ:布団の製造を行う会社

-

被控訴人らは、控訴人が譲り受けたとする絵柄と類似の柄を布団に付して販売し、控訴人の著作権を侵害したとされました。

(2) 事案の経緯

-

控訴人側の布団の柄(原告絵柄)の入手・使用

-

テキスタイルデザイナーのP1がフォトショップで描き起こした柄データ(以下「本件絵柄」)を、控訴人が譲り受けた。

-

控訴人はそのデータを用いて布団生地を作成(色調や背景の一部改変などを施し、合計4種類の布団生地として製品化)し、「原告商品」として流通させた。

-

-

被控訴人側のPB(プライベートブランド)商品化

-

ホームセンターを運営するダイユーエイトが自社PB商品を企画し、アレンザ経由でイケヒコに製造を委託。

-

参考として控訴人の布団(原告絵柄4又は5)を提示する形で、似通った柄を布団生地に使用。

-

結果として「被告絵柄」を付した布団(被告商品)を製造販売した。

-

(3) 控訴人の主張

-

著作権侵害

-

「本件絵柄」は著作物である。P1から譲り受けた控訴人は著作権者にあたる。

-

被告らの布団製造販売行為は、本件絵柄の複製・翻案に当たるため著作権侵害となる。

-

したがって著作権法112条に基づく差止・廃棄、さらに民法709条の共同不法行為に基づく損害賠償(約2684万円余り)を請求。

-

(4) 被控訴人らの反論

-

著作権法上の保護対象ではない

-

当該デザインは実用品(布団)の装飾部分であり、いわゆる応用美術にとどまる。

-

布団の柄は実用上の制約を受け、独立して鑑賞の対象となるような美術性(美的特性)を備えていない。

-

よって著作権法上の「美術の著作物」とは認められない。

-

-

仮に類似していても侵害には当たらない

-

著作物でない以上、著作権侵害は成立しない。

-

また、被告絵柄は市場に数多くある花柄のひとつにすぎず、ありふれた意匠に該当する。

-

3.争点

本件では以下の3点が主要な争点となりました。

-

本件絵柄に著作物性が認められるか(著作権法上の「美術の著作物」に該 当するか)

-

被告商品が本件絵柄を複製・翻案したものであり、著作権侵害に該当するか

-

仮に侵害と認められた場合の損害額・範囲

判決は、結論的には1.の著作物性が否定されるため、2.以下の議論に入るまでもなく控訴棄却となりました。以下、大阪高裁の判断を概観します。

4.大阪高裁の判断内容

(1) 応用美術と著作権法の保護範囲

著作権法2条1項1号は「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義し、同10条1項4号で「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」を挙げます。また2条2項では「美術の著作物には美術工芸品を含む」とされ、ここに応用美術が含まれうるかについて議論があります。

もっとも判決は、著作権法が長期間保護を与える無審査・無登録の仕組みである一方、意匠法は出願・審査を前提に短期間の保護を与えるという制度趣旨の違いを踏まえ、実用品に用いられるデザイン(産業上利用される意匠)に関しては「実用的機能を離れて独立して美的鑑賞の対象となる美的特性」を備えない限り、著作権による保護は及ばないと判示しています。

さらに「実用品としての産業上利用を離れて独立した美的特性がある」といえるためには、「実用目的による制約を受けていることが明らかなものではないこと」が必要であるとしています。つまり、単に「実用品と物理的に切り離せるか」という観念的な分離可能性を問題にするのではなく、実用品としての制約から自由に創作されたか、またはそれ自体が美術品として鑑賞の対象となり得るかという観点を重視しているといえます。

(2) 本件絵柄の検討

本件絵柄はテキスタイルデザイナーP1が布地にプリントして量産販売できるよう作成した柄データです。バラの花やアラベスク、ダマスク模様が組み合わされ、上下左右に連続的に拡張して布団全体を覆うようにデザインされています。裁判所も、細部にわたって「創作者の個性が表れないわけではない」としつつ、以下の点で著作物性を否定しました。

-

上下左右に連続させる構成(リピート柄)

布団などの実用品に施すには、同じ模様を隙間なく繰り返し印刷できることが求められる。本件絵柄はその目的で上下左右の辺がつながる形で作られており、「実用目的による制約が明らかである」と評価。 -

アラベスクやダマスクといった慣用的・典型的な模様の組合せ

市場に多数出回っている衣料品や布団に多用される花柄・アラベスク・ダマスク模様を組み合わせた構成は、広く用いられる一般的な方式の域を出ない。

→ 創作性が否定されるわけではないが、「美術鑑賞の対象となるほど独立した芸術性が認められるか」という評価には到らない。 -

産業上利用を離れて、独立して美術鑑賞の対象とはいえない

上記のとおり、典型的かつ実用品向けの制約の中で作成された絵柄であり、絵画作品のように自立した芸術作品とは評価し難い。

結果として、大阪高裁は「本件絵柄は著作物に該当せず、したがって控訴人が主張する著作権侵害は成立しない」と判示し、第一審と同じく請求を棄却しました。

(3) 差止・廃棄・損害賠償請求の棄却

著作物性が認められない以上、著作権侵害の差止(著作権法112条)や廃棄、損害賠償(民法709条)を請求する余地がなく、本件控訴は全面的に棄却されました。

5.本判決の意義・今後の影響

(1) 応用美術をめぐる著作物性の判断枠組み

応用美術(あるいは工業デザイン、テキスタイル、ファッションなどを含む)は、日常生活に溢れており、それらすべてが無条件に著作権で強い保護を受けるとなると、市場混乱を招くおそれがあります。一方で、芸術性が高い応用美術作品を、著作権法で一切保護できないのは不公正とも思われます。このバランスをどう図るかが、著作権法と意匠法の境界問題として長年議論されてきたところです。

本判決は、この境界線を改めて確認し、「実用品に施された意匠であっても、実用目的から離れた美術性・芸術性を備えるもののみが著作権法の保護対象となる」という基準を明示しました。その際、単に物理的な分離可能性をいうのではなく、「制約から自由に表現された芸術性があるか」という点を強調した点は注目されます。

(2) 意匠法との住み分け

著作権は無審査・無登録で発生し、保護期間が長い(著作者の死後70年)という特徴があります。一方、意匠法は審査・登録を経て最大25年(現行法)という保護期間ですが、同じく産業財産権であり、実用品の形態(デザイン)保護が本旨です。本判決の立場は、応用美術の大半は意匠法で保護されるべきであり、著作権保護にまで広げるのは慎重であるべきという、わが国の従来からの理解を再確認するものであるといえます。

(3) デザイナー・企業側の実務上の注意点

本件のように「原告商品と被告商品が実際によく似ている」にもかかわらず、結果的に「著作権侵害としては成立しない」となるケースは、ファッション・インテリア・日用品業界では少なくありません。デザイナーや企業が、製品を模倣されないためにどのように法的手当をするかは、大きな課題です。

-

意匠権の活用

従来から工業製品のデザイン保護には意匠法が最適とされており、本件判決もその根拠を改めて示しました。自社デザインを他社に真似されたくない場合は、積極的に意匠登録を検討し、保護を得ることが推奨されます。 -

著作権が及ぶケースの見極め

応用美術の中でも、制約を離れた高度な芸術性・創作性を備え、いわゆる「美術工芸品」として鑑賞の対象となり得る場合は、著作権による救済も得られる可能性があります。 -

契約・ライセンスの明確化

デザインの譲渡やライセンス契約を結ぶ際に「意匠登録の出願」「著作権の帰属」「改変許諾の範囲」などを明確にしておくことが重要です。

6.まとめ

本件大阪高裁判決は、布団の図柄という応用美術が著作権法で保護されるかを検討し、「布団の柄は実用品の制約の下で作成されたものであり、芸術作品と同等に美的鑑賞の対象となるわけではない」という理由から著作物性を否定しました。結果として、控訴人がP1から譲り受けたと主張する著作権は成立せず、被控訴人らの製造販売行為は著作権侵害にあたらないとされたわけです。

応用美術分野では、著作権保護と意匠権保護の交錯が多く、デザイナーやメーカー・小売業者にとっても悩ましい問題です。しかし、本判決はあらためて「著作権法が保護するのは、実用目的を離れて独立した芸術性・美的特性を備えるものに限られる」という境界を示し、実用品の模様・装飾については容易に著作権保護を認めない姿勢を示しました。今後も実務においては、著作物性をめぐる判断基準として、(1) 実用目的の制約をどの程度受けているか、(2) それらを離れた独立の芸術性があるか、という点が引き続き重要となるでしょう。

著作権訴訟において、応用美術に関しては比較的高いハードルがあり、むしろ意匠法による保護を中心に検討する必要があることを再認識させる判決といえます。企業やデザイナーが自らの創作物を保護し活用していく上で、どの法制度(著作権法・意匠法・商標法など)を用いるのが適切か、改めて戦略を考える端緒にもなるでしょう。