共同脚本家による脚本原稿の加筆・修正行為について、原告の黙示の同意があったとして同一性保持権侵害が否定された事例

大阪地方裁判所判決/令和6年5月30日 事件番号 令和5年(ワ)第531号・裁判所ウェブサイト(判決:同一性保持権侵害を一部認容、5万5000円の支払命令 )

控訴審:大阪高等裁判所判決/令和7年2月27日・令和6年(ネ)第1431号・裁判所ウェブサイト(判決:原判決を取り消し、原告の請求を棄却 )

第1 事案の概要

1 事実関係

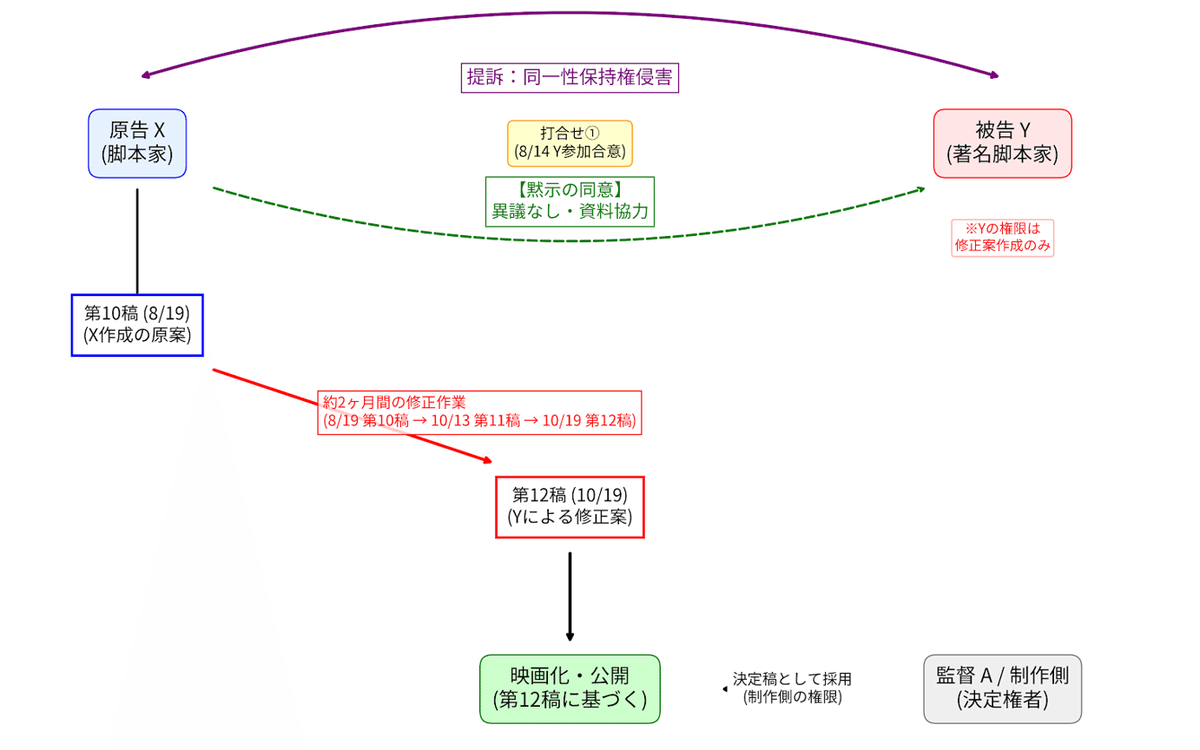

原告Xは、本件映画「天上の花」の脚本原稿(第10稿)を作成した脚本家で、今回が初の映画脚本担当でした 。被告Yは、多数の受賞歴を持つ著名な映画脚本家で、平成25年頃からXに対し脚本執筆の指導や助言を行っていました。

Xは、萩原朔太郎の娘であるX6の小説を原作とする映画脚本(第8稿)を作成していましたが、Yの紹介により映画監督A(X3)らが映画化を計画しました 。令和3年8月14日の打合せ(本件打合せ①)において、Yが脚本家として加わることが決まり、Xもこれに同意しました。

その後、XはYの指導等を受けつつ第10稿(準備稿)を作成しました。なお、この第10稿はXが創作した著作物であると認定されています。

Yはさらに第10稿に加筆・修正を行い、第11稿を経て第12稿を作成しました。この過程で、YはXに対し資料調査を依頼し、Xもこれに応じていました。

Xは第11稿の段階で、監督Aに対し「食糧メーデー」等の描写について不満を述べましたが、Yに対して直接不満を伝えることはありませんでした 。令和3年10月19日、Yは第12稿を関係者に送信し、監督Aはこれを決定稿とすることを決定しました。

Xは、撮影開始直前の同月28日になり、監督Aらに対し、Yによる改変は許容限度を超えており決定稿は受け入れられない旨のメールを送りましたが、本件映画は第12稿に基づき制作・公開されました。

これに対しXは、YがXに無断で第10稿の内容を改変(本件変更)し、Xの著作者人格権(同一性保持権)を侵害したとして、損害賠償等を求めて提訴しました。

2 争点 本件の主な争点は以下のとおりです。

① 原告の著作者人格権(同一性保持権)侵害の有無(Yによる改変への同意の有無)

原告Xは、Yが脚本家として加わることは承諾したが、それは共同作成の認識であり、Yが単独で意に沿わない改変を行うことまで承諾していないと主張しました 。特に、実質的な変更にはXの個別の同意が必要であるとしました。これに対し被告Yは、映画製作のためにプロデューサー等から業務委託を受けて行った行為であり、XはYが加筆・修正すること自体に同意していたため、同一性保持権を侵害しないと主張しました。

② 原告の損害の有無及び額

原告Xは、不本意な改変がなされた脚本が自身の作品として公表されたことにより、著しい精神的苦痛を受けたと主張しました。被告Yはこれを争いました。

第2 裁判所の判断(第一審)

大阪地方裁判所は、Xの請求を一部認容(5万5000円の支払命令)し、その余の請求(謝罪広告等)を棄却しました。

裁判所は、まず、Xが作成した第10稿がXの著作物であることを認定した上で、Yによる第10稿から第12稿への変更(本件変更)について検討しました。本件変更は、主人公が戦争詩を書く理由や登場人物の性格描写等についてYの解釈を付加・変容させるものであり、第10稿の表現形式上の本質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加えるものであって、著作者の人格的利益を通常害しない程度の些細な変更とはいえないと判断しました。

その上で、同意の有無について検討しました。裁判所は、本件打合せ①においてXがYによる改変を包括的に同意したと認める証拠はないとしました。むしろ、Xが第11稿受領後に監督Aへ不満を述べていた事実や、監督Aからの連絡内容等を踏まえると、本件の関係者の間では「実質的な変更を加える際にはXの個別の同意を要する」ことが共通の前提になっていたと認定しました。

Yは本件変更に際してXの個別の同意を得ていないため、これはXの「意に反する改変」に当たり、同一性保持権を侵害すると結論付けました。

第3 控訴審判決について

大阪高等裁判所は令和7年2月27日、一審被告Yの控訴に基づき原判決を取り消し、一審原告Xの請求を棄却しました。

控訴審は、以下の理由から、XはYによる加筆・修正作業自体に同意していたと認定し、同一性保持権侵害を否定しました 。

1 黙示の同意の認定(協力姿勢と異議の欠如)

第一に、Yが第10稿を変更して第12稿を作成したのは、映画プロデューサー等から第10稿の見直し作業の業務委託を受けて履行したものであるとしました。第二に、Yによる第10稿から第11稿への変更作業は約2か月に及び、その間XはYからの調査依頼に応じるなど協力しており、異議を述べていなかったことを重視しました。Xは第11稿での不満を監督Aには伝えていたものの、Yに対して直接不満を伝えることはなく、Yが修正作業を継続すること自体は容認していました。

これらの事実経過から、XはYが創作的変更を加えることを含め、加筆・修正作業を行うこと自体に同意していた(黙示の同意があった)と認めるのが相当であるとしました。

2 決定稿の決定権限と法的責任 第三に、本判決は脚本家の責任範囲について重要な判断を示しました。たとえXの明示的な同意がないまま第12稿が決定稿とされたとしても、決定稿を決める権限は脚本家であるYにはなく、それは監督やプロデューサー等の制作側にあるとしました。Yは制作側に提出する修正案を作成したに過ぎず、それを決定稿として映画を制作したのはY以外の者であるため、Yに映画制作についての法的責任を問うことはできないと判断しました。

第4 検討

1 本判決の意義

本件は、映画脚本の作成過程に関わった2名の脚本家間の紛争であり、脚本のリライト(改稿)業務における著作者人格権(同一性保持権)の侵害の成否が争われた事例です。第一審と控訴審で判断が分かれた最大の要因は、先行する脚本家(X)による改変への「同意」の認定基準にあります。第一審は、関係者の連絡状況から「個別の同意が必要」との前提を認定したのに対し 、控訴審は、約2か月にわたる修正作業への協力や異議の欠如といった客観的な行動から「黙示の同意」を広く認めました。本件は、契約書等で詳細な取り決めがなされていない共同制作の現場において、著作者の意思をどのように解釈すべきかという実務上の重要課題に判断を示した点で意義があります 。

2 実務・創作活動への示唆

本判決から導かれる実務上の留意点は以下のとおりです。

-

制作体制における役割分担の明確化

控訴審が指摘したように、脚本家が修正案を作成することと、それを決定稿として映画化することは別の行為です。複数のクリエイターが関与するプロジェクトにおいては、リライトの権限や修正の許容範囲、そして誰が最終決定権を持つのかについて、事前に書面で明確に合意しておくことが紛争予防の観点から極めて重要です。

-

「沈黙」のリスクと明確な意思表示

控訴審判決は、原案作成者Xが修正作業を行う脚本家Yに対して直接異議を述べず、長期間にわたり資料提供などの協力を続けていた事実をもって、修正作業自体への「黙示の同意」を認定しました。納得できない変更がある場合、創作者は心の中で不満を持つだけでなく、修正作業を行っている当事者本人に対して、適時に、かつ明確に異議を伝える必要があります。第三者(本件では監督A)への不満表明だけでは不十分であり、修正作業者への沈黙や消極的な協力姿勢は、法的に「同意」と評価されるリスクがあることを強く認識しておくべきです。