1.事案の背景

(1) 原告・被告の関係

本件の当事者は、音響効果業務を主とする株式会社Y(以下「被告」といいます)と、同社にかつて従業員として勤務していたX(以下「原告」といいます)です。

原告は平成18年頃から被告の従業員としてアニメや映画などの映像に効果音や環境音を付ける「音響効果業務」に従事していました。しかし平成28年12月20日に退職し、以後はフリーランス(自営業)として同種の業務を行うこととなります。

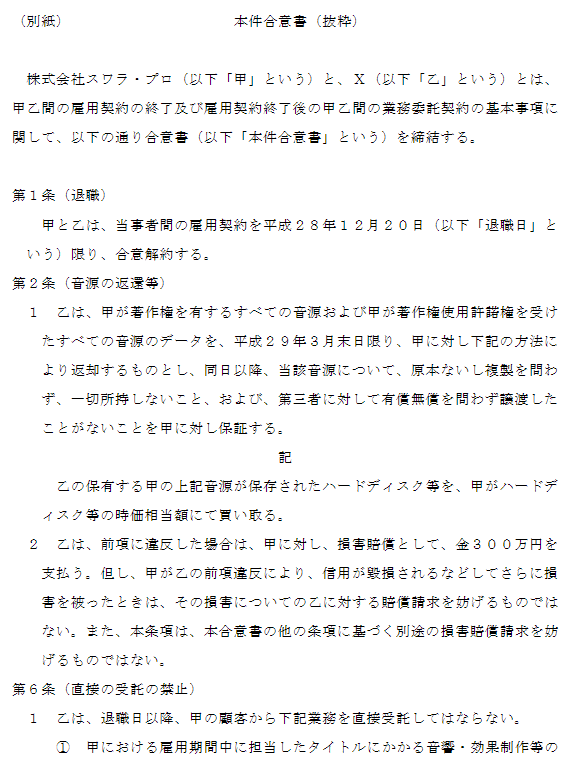

(2) 退職及び業務委託に関する合意

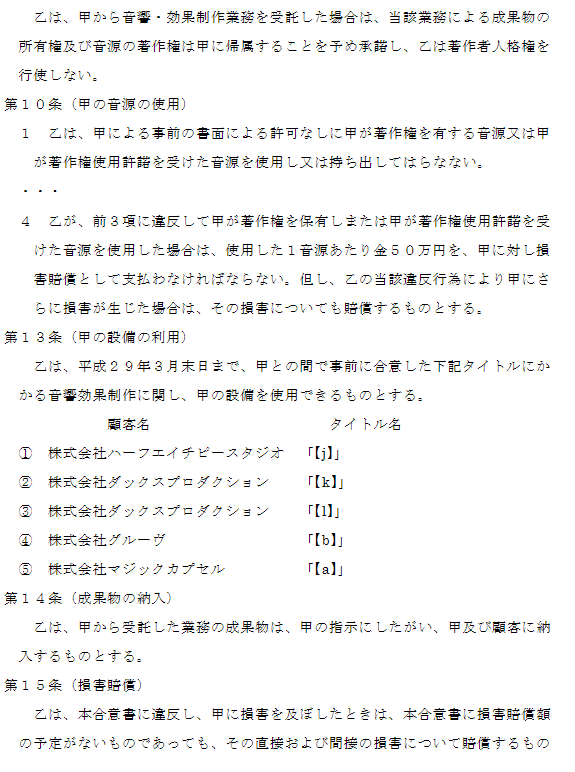

退職にあたり、原告と被告は「退職及び業務委託にかかる合意書」(以下「本件合意」といいます)を締結しました。ここでは、

-

原告が退職後に被告の顧客から直接音響効果業務を受注しないこと

-

被告が保有又は使用許諾を得ている音源データ(以下「被告音源データ」ともいいます)を原告が無断で利用・持ち出さないこと

-

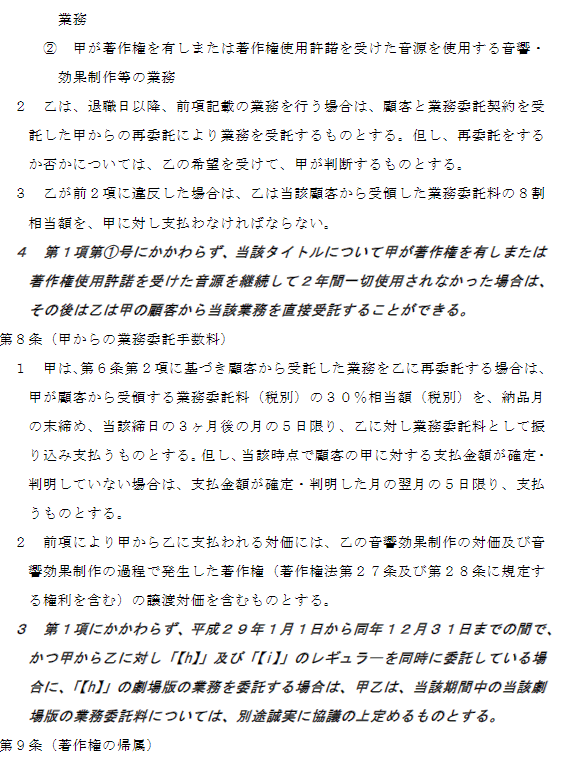

被告は原告に再委託の形で業務を発注できるものとし、その際の報酬割合を顧客から受領した報酬の30%とすること

などが定められていました。

合意書ではさらに、原告が被告音源データを持ち出し利用した場合や、被告の顧客を直接受注した場合などに違約金を支払う旨の条項が設けられており、退職者による競業行為や音源データの流出を防ぐ趣旨が含まれていました。

(以下、判決より引用)

(3) 合意後の紛争

退職後、原告は被告から再委託される形でアニメ作品等の音響効果業務を行い、被告から報酬を受け取っていました。一方で、原告は被告の顧客(アニメ制作会社等)と直接契約を結んで音響効果業務を担当したり、被告音源データを無断で持ち出し利用したのではないか、と被告が主張したことから紛争が生じます。これに加え、原告側も「退職時に合意された業務委託契約の内容は公序良俗に反し無効である」「被告の行為は不法行為に当たる」などを主張し、不当利得の返還や損害賠償をめぐって裁判となりました。

2.東京地方裁判所(令和4年3月22日判決)の概要

本稿でまず取り上げるのは、東京地裁における第一審の判決(平31(ワ)6399号ほか)です。事件名としては、不当利得返還請求事件(本訴)、反訴事件、損害賠償請求事件が併合審理されました。

(1) 原告の主張

-

不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還

原告は、退職時の合意(本件合意)が公序良俗違反で無効、または被告の不正な説明により締結せざるを得なかったなどと主張しました。

具体的には、-

被告音源データについて、被告が著作権を有するとの説明は誤り

-

退職後の顧客からの直接受注をほぼ全面的に禁止し、報酬の70%を被告が取るのは不当な契約であり、下請法や公序良俗に反する

-

被告が従業員との慣行として認めていたはずの音源データの買い取りを原告にだけ突然拒絶するなど、不正行為が重なった

これらにより、原告は被告に対し、合計646万4500円の返還または損害賠償を請求するに至ったのです。

-

-

錯誤無効や優越的地位の濫用

原告は動機の錯誤(被告から「新たな効果音を制作しても被告の著作権侵害になる」という誤った説明をされ、その誤解に基づき合意せざるを得なかった)や、被告が優越的地位を利用して不当に不利な条項を押しつけた暴利行為であるとも主張しました。

(2) 被告の主張

-

合意書は有効かつ公正

被告としては、在職中に制作・収集した音源データ(被告音源データ)は膨大な費用と時間を投じて構築した財産であり、退職後に無断で利用されては企業秘密の流出を招くと主張しました。著作権保護の対象であるか否かにかかわらず、元従業員が自由に使えるわけではなく、本件合意による制限は合理的だという立場です。

報酬の30%という設定は、あくまで被告音源データの使用料や被告の人件費・インフラを背景にした経営判断に基づくものであって、下請法違反や公序良俗違反ではないという主張も行いました。 -

違約金や損害賠償

原告が退職後に被告音源データを無断使用したり、被告顧客との間で直接契約を結んだ行為は本件合意への明確な違反であり、違約金や損害賠償が発生するとしました。具体的には、-

著作権を有するか否かに関わらず「被告が使用を許されていた音源」の無断持ち出し禁止条項に反する

-

被告の顧客と直接契約して支払われた報酬の80%を違約金として請求できる

として412万円や追加の損害金を求めたのです。

-

(3) 東京地裁の判断(要旨)

1) 原告の不法行為・不当利得返還請求は棄却

裁判所は、原告が主張する「被告の不法行為」にあたるような強制や虚偽説明、公序良俗違反・下請法違反は認められないと判断しました。

-

被告音源データの著作物性については「ありふれた効果音ばかりとは限らず、再現が困難なほど複雑に制作された音も多く含まれ、著作権法上の保護を受ける音源が存在する可能性を否定できない」と指摘。

-

原告が「雇用中の担当作品を退職後も担当できる」という希望を持っていたとしても、それは交渉過程の一案に過ぎず、公序良俗違反や優越的地位の濫用に該当するだけの事情は見当たらないとされました。

-

報酬3割・被告7割という合意も、元従業員に対する例外的措置であること、人件費等を考慮したうえで合理的に決定されたものである、として違法性は否定されています。

2) 被告の反訴請求の一部認容

一方、原告が退職後に被告音源データを直接利用・所持し続けた行為は合意違反であると認められました。また、被告顧客から直接受注した点も合意違反として、違約金412万円の支払義務があると判示されています。

さらに、退職後に原告が被告音源データを使用し続けていたとして、当該違約条項に基づく損害賠償請求が認められ、合計550万円の支払義務が認容されました。

3) プロツールスセッションデータの引渡し請求は棄却

被告は、再委託先である原告が作成した「プロツールスセッションデータ」も本件合意に基づき引き渡すべきと主張していました。しかし東京地裁は、合意書の条文が「成果物」として想定しているのは顧客へ納品される完成形の音源データであり、制作途中の「セッションデータ」までは含まれないと解釈しました。

また、一審の時点で原告はセッションデータをすでに削除し保有していないとも供述しており、履行不能であるとして被告の請求を棄却しています。

3.知的財産高等裁判所(令和5年3月14日判決)の概要

原告・被告双方が東京地裁判決に不服として控訴したため、令和5年3月14日に知財高裁で判決(令4(ネ)10049号)が言い渡されました。争点としては、一審同様に以下の点が中心です。

-

退職時の合意が公序良俗違反・下請法違反などにより無効か

-

被告音源データの著作権性・無断使用の有無

-

プロツールスセッションデータの引渡義務の存否

-

違約金・損害賠償額の算定

(1) 知財高裁の判断

知財高裁は、一審判決の結論をほぼ維持しました。すなわち、以下の点で東京地裁と同旨の判断が示されています。

-

退職時の合意は有効

合意書の締結過程に不当な圧力や優越的地位の濫用があったとは認めがたく、下請法違反や公序良俗違反は否定されました。 -

被告音源データの無断使用禁止義務は有効

被告音源データには創作性を認め得る音が含まれる可能性が高く、一審被告が費用をかけて蓄積した財産である以上、無断利用を制限する条項自体は有効とされました。 -

セッションデータ引渡義務は否定

セッションデータは顧客に納品される完成形の音源データとは別物であり、合意書にいう「成果物」には該当しない、と判断。よって被告が追加的に求めた「代償請求」や「不履行に基づく損害賠償請求」も棄却されています。

結果として、一審原告が主張した不当利得返還請求や被告への損害賠償請求は依然として認められず、一審被告の反訴・損害賠償請求のうち、違約金合計412万円+550万円部分のみ認める一審判決をほぼ維持する形となりました。

4.本件判決のポイント

今回の東京地裁判決および知財高裁判決はいずれも、「音響効果業務」における音源データの法的保護範囲 および 「退職・独立後の競業制限・報酬割合」 が主要な争点となりました。いくつか要点を整理します。

-

音源データの著作物性

効果音や環境音であっても、単に自然界に存在する音を録音したにすぎない場合ばかりではなく、アナログ機材や合成で独創的に作られた音源も少なくありません。今回の判決では「音源それ自体に著作物性を認められるものもある」とされ、創作的表現の幅を広く捉えている点が注目されます。 -

退職後の直接受注の制限と再委託

元従業員が被告の顧客から直接委託を受けることを一定期間禁止し、報酬の分配割合を定める合意は、労働法上の競業避止義務に関する問題とも密接に関連します。判決では、労働者側に著しく不利益とはいえない事情や、会社の正当な経営上の必要性が認められました。 -

セッションデータ(プロツールスファイル)の扱い

裁判所はいずれも「最終納品物である音源ファイル」と「制作途中のセッションデータ」とを峻別しました。セッションデータは制作者のノウハウが詰まった内部作業ファイルとして位置づけられ、合意書が想定する「成果物」には当たらないと判断されています。 -

錯誤主張や公序良俗違反の主張

「音源データに著作権などない」という思い込みがあったとしても、実際には創作性があり得る以上、著作権侵害リスクを一概に「ゼロ」とは言い切れません。また、下請法違反・公序良俗違反なども広く検討されましたが、具体的に法違反を基礎付ける事情はなく、契約自体は有効と認められました。

5.実務的・法的意義

-

著作権が成立しうる効果音の幅広さ

映像作品に付随する効果音・環境音にも、多大な労力や創造性が注がれている実態があり、機械的な録音や単純な音ばかりとは限りません。本件判決は、効果音にも著作物性が認められる可能性があることを丁寧に指摘しており、映像製作会社や音響効果会社の実務では音源管理や利用範囲の確認がより重要となります。 -

退職者・フリーランスとの契約スキーム

雇用関係終了後も会社に在籍時のノウハウやデータを利用する場面は珍しくありません。今回のように、退職後の競業制限やデータ利用を制限する合意を結ぶケースも増えています。しかし、本件合意のように従業員にとって一定の不自由を伴う内容でも、公序良俗違反や下請法違反とまでは認められない場合があり、あらかじめ双方が納得できる形で契約を交わすことが肝要です。 -

制作途中のデータに対する取り扱い

近年のコンテンツ制作はデジタル技術の発展に伴い、膨大な中間生成物(セッションデータや各種プロジェクトファイル)を扱います。これらを契約書や就業規則で「引き渡しを要する成果物」として明確に含めるか否かは極めて重要です。本件判決でも、セッションデータを「顧客納品物」とは区別し、一審・知財高裁ともに「納品義務はない」と判断しました。企業としては、どういった範囲を成果物とみなすのかを明文化しておく必要があります。 -

違約金条項の有効性

本件では数百万円単位の違約金請求が認められました。退職者による顧客の直接奪取が実際に行われた場合の制裁として、違約金の額が法外でなければ有効とみなされる傾向があることが示唆されます。その一方で、差止め請求や強制引渡しについては、具体的な合意や著作権侵害の事実がなければ認められないことも示されています。

6.まとめ

東京地方裁判所令和4年3月22日判決、およびそれを維持した知的財産高等裁判所令和5年3月14日判決は、退職者の競業避止義務・著作権の及ぶ範囲・制作途中データの取り扱い といった論点が交錯する興味深い事例です。著作権法上の保護を受ける可能性がある効果音は意外に幅が広いこと、退職者との契約スキーム次第で報酬分配や競業制限が実務的に成立しうることなど、多くの示唆を与えます。

一方で、企業としては自社データをどこまで「著作物」と主張できるか、どこまで退職者との契約で使用範囲を制限するかという点について、慎重な検討が必要です。また、フリーランスや個人事業主として独立を考える元従業員の立場からは、どのような契約内容に同意すべきか、合意書の文言と実際の取り扱いに乖離がないかを事前にチェックすることが不可欠といえます。

本件判決は、音響効果を含む映像コンテンツ業界では、「制作側が費用や時間をかけて蓄積した膨大な音源データの取り扱い」 と、「退職・独立に伴う競業行為や使用制限」 が衝突しやすい実態が浮き彫りになったと言えます。

契約書や就業規則で細かく取り決めたとしても、裁判所は「当事者間の認識・合理的な解釈」を重視して判断することが今回の判決でも示されました。実務では、音源データや制作途中のファイルの扱いをどこまで対象に含めるかを明確化するとともに、当事者双方が同じ認識を共有していることを書面やメールなどで証拠化しておくことが紛争予防上の大きなポイントとなるでしょう。

以上、東京地裁判決および知財高裁判決を中心に、本件のポイントを解説いたしました。音響効果業務や映像制作に携わる方々にとって、著作権・契約実務上きわめて示唆に富む事例といえます。